カーボンニュートラルとは何か?

カーボンニュートラルとは、温室効果ガス(GHG)の排出量と吸収量を差し引きゼロにするという考え方です。

つまり、CO₂などを排出しても、植林や森林保全などによって同じ量を吸収することで、実質的に排出ゼロの状態を目指します。

この考え方は、2015年に採択されたパリ協定に基づいています。パリ協定では、気候変動への国際的な対応として以下が合意されました(出典:環境省)。

- 世界の平均気温上昇を産業革命前に比べて2℃より十分低く抑え、1.5℃未満に抑える努力を追求すること

- 今世紀後半には、人為的なGHGの排出量と吸収量を均衡させる(=ネットゼロ)こと

これを受けて、世界中の国・企業がカーボンニュートラルやネットゼロの実現に向けて取り組みを始めています。

日本でも2020年10月、政府が「2050年までにGHG排出を全体としてゼロにする」と宣言しました。

ネットゼロとカーボンニュートラルの違い

「ネットゼロ」や「カーボンニュートラル」という言葉は似ていますが、扱う排出量の範囲に違いがあります。

| カーボンニュートラル | ネットゼロ | |

| 含まれるGHG排出量の範囲 | Scope1(燃料の使用による排出量) Scope2(電気の使用による排出量) | Scope1(燃料の使用) Scope2(電気の使用) Scope3(流通・使用・廃棄など) |

| 削減目標 | 明確な基準なし | パリ協定に基づく科学的な削減目標(1.5℃対応など) |

カーボンニュートラル:自社の燃料使用(Scope1)や電力使用(Scope2)に関する排出を、吸収などで相殺してゼロにする

ネットゼロ:Scope1・2に加え、製品の使用時や廃棄などによる排出(Scope3)まで含めて、サプライチェーン全体の排出ゼロを目指す

日本政府が掲げる「カーボンニュートラル」は、実質的にはネットゼロと同義です。

*Scopeの詳細については別記事で解説予定です。

世界の排出状況と目標の差

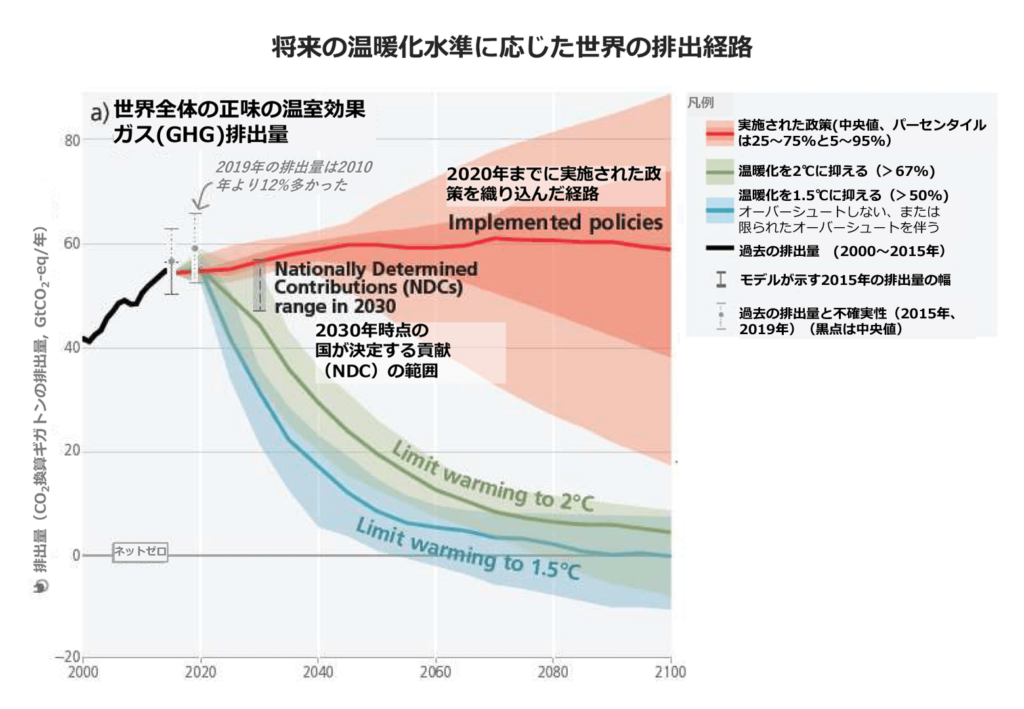

下図は、世界全体のGHG排出量(CO₂換算)の推移です。

環境省脱炭素ポータル(https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/)より転載

現在の排出ペースは、1.5℃目標から大きく乖離しており、2℃目標すら達成が困難といわれています。このため、各国は「ネットゼロ」を前提とした抜本的な政策転換や技術革新に取り組む必要があります。

日本の法制度とカーボンニュートラルへの対応

日本では、エネルギー使用の効率化やCO₂排出削減のために、さまざまな法律が整備されてきました。まず、1951年に「熱管理法」が制定され、1979年には「エネルギーの使用の合理化に関する法律(通称:省エネ法)」が施行されました。これにより、石油などのエネルギー資源を無駄なく使う仕組みが整えられました。その後、気候変動対策の強化を受けて、1998年には、省エネ法にCO₂排出量削減に関する規定が追加され、法律の適用対象も「事業所」単位から「事業者」全体へと拡大されました。さらに、2023年の改正では、省エネ基準の引き上げや非化石エネルギーの導入促進が盛り込まれ、法律名も現在の「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」へと変更されています。

一方、1998年には京都議定書を受けて、日本でも温室効果ガスの削減義務が発生し、同年に「地球温暖化対策の推進に関する法律(通称:温対法)」が制定されました。この温対法は、2021年に大きく改正され、日本政府が掲げた「2030年までにGHG排出量を2013年比で46%削減、2050年までに排出ゼロ」という目標が法的に明記されることになりました。

| 省エネ法 | 温対法 | |

| 制定(改正) | 1998年 | 1998年 |

| 所管省庁 | 経済産業省と国土交通省 | 環境省と経済産業省 |

| 内容(抜粋) | CO2排出量の削減努力の義務付け エネルギー使用量の報告の義務付け | GHG排出量の計算と報告を義務付け 排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進 |

| 対象 (抜粋) | トラック200台以上の大手輸送業者や石油換算で年間1500キロリットル大量のエネルギーを利用する事業者、3000万トンキロ以上の大口荷主など 詳細リンク(資源エネルギー庁) | 省エネ法対象の事業者に加えて、従業員21人又は年間のCO2排出量が3000トン以上の事業者など 詳細リンク(環境省) |

このように、日本ではエネルギー効率とGHG削減の両面から法整備が進められており、今後もさらに規制や目標が強化されていくと見込まれます。必要に応じて、企業側にも具体的な対策や情報開示が求められるようになると考えられます。

assimeeは、製造業・物流業向けのプロセスシミュレーターとして、実際の生産や輸送の流れをモデル化し、排出量を精緻に算定・可視化することが可能です。

- 製造・輸送プロセスのGHG排出をScope1〜3に対応した形で可視化

- シミュレーションを通じて、排出削減に向けた改善案を検証・比較

- 排出量の報告フォーマットやデータ出力にも対応予定

近年では、生産技術部門が排出量管理を担うケースも増加しており、従来業務に加えてカーボンニュートラル対応が求められる場面が増えています。「排出量の算定が複雑で困っている」「現場の工程に即した計算ができない」といった課題をお持ちの方は、ぜひ一度assimeeをご活用ください。